- Publishing

- Drucktechnik

- Internet

- Fotografie

- Audio/Video

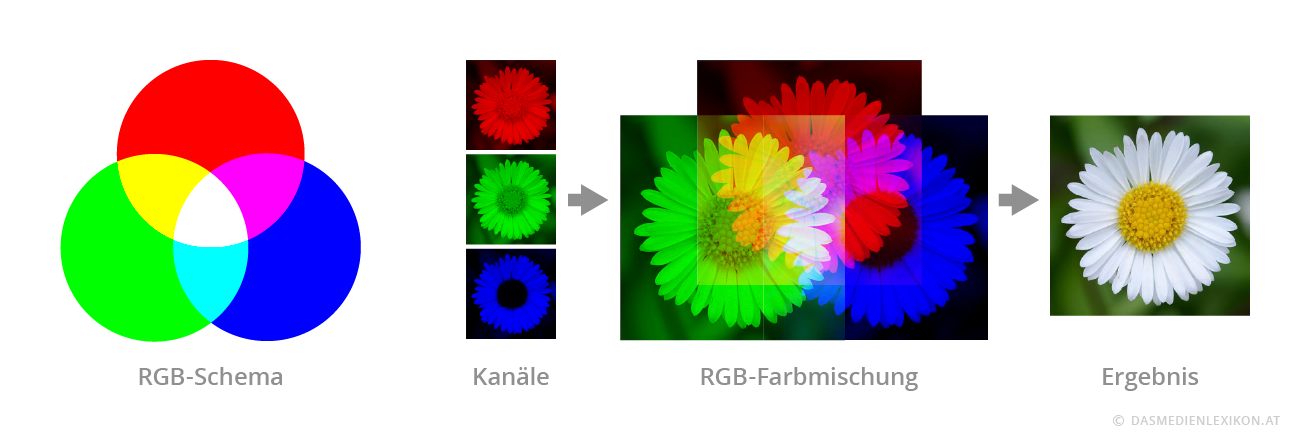

RGB (Farbraum)

Ein RGB-Farbraum ist ein additiver Farbraum, der die Farbwahrnehmung durch eine additive Mischung der drei Grundfarben Rot (eng. »Red«), Grün (eng. »Green«) und Blau (eng. »Blue«) nachbildet. Er wird für selbstleuchtende farbdarstellende Systeme benutzt und sein Funktionsprinzip daher auch als Lichtmischung bezeichnet.

In der Mediengestaltung kommt der RGB-Farbraum bzw. dieses Farbmischprinzip bei allen Formen von Computer- und Fernsehbildschirmen zur Anwendung, denn ein Bildschirm ist im Grunde nichts anderes als eine selbstleuchtende Lichtquelle. Alle weiteren Geräte zur digitalen Bilderfassung – wie beispielsweise Digitalkameras oder Scanner – arbeiten ebenfalls nach diesem Prinzip.

Additive Farbmischung

Die additive Farbmischung ist ein Phänomen, das die Änderung des vom menschlichen Auge empfundenen Farbeindrucks durch ständiges Hinzufügen eines jeweils anderen Farbreizes beschreibt (additiv = hinzufügend). Daher basiert das Farbsehen mit Hilfe unterschiedlich farbempfindlicher Rezeptoren im Auge auf einer additiven Farbmischung. Da diese in Auge und Gehirn stattfindet, wird sie auch physiologische Farbmischung genannt.

Funktionsweise

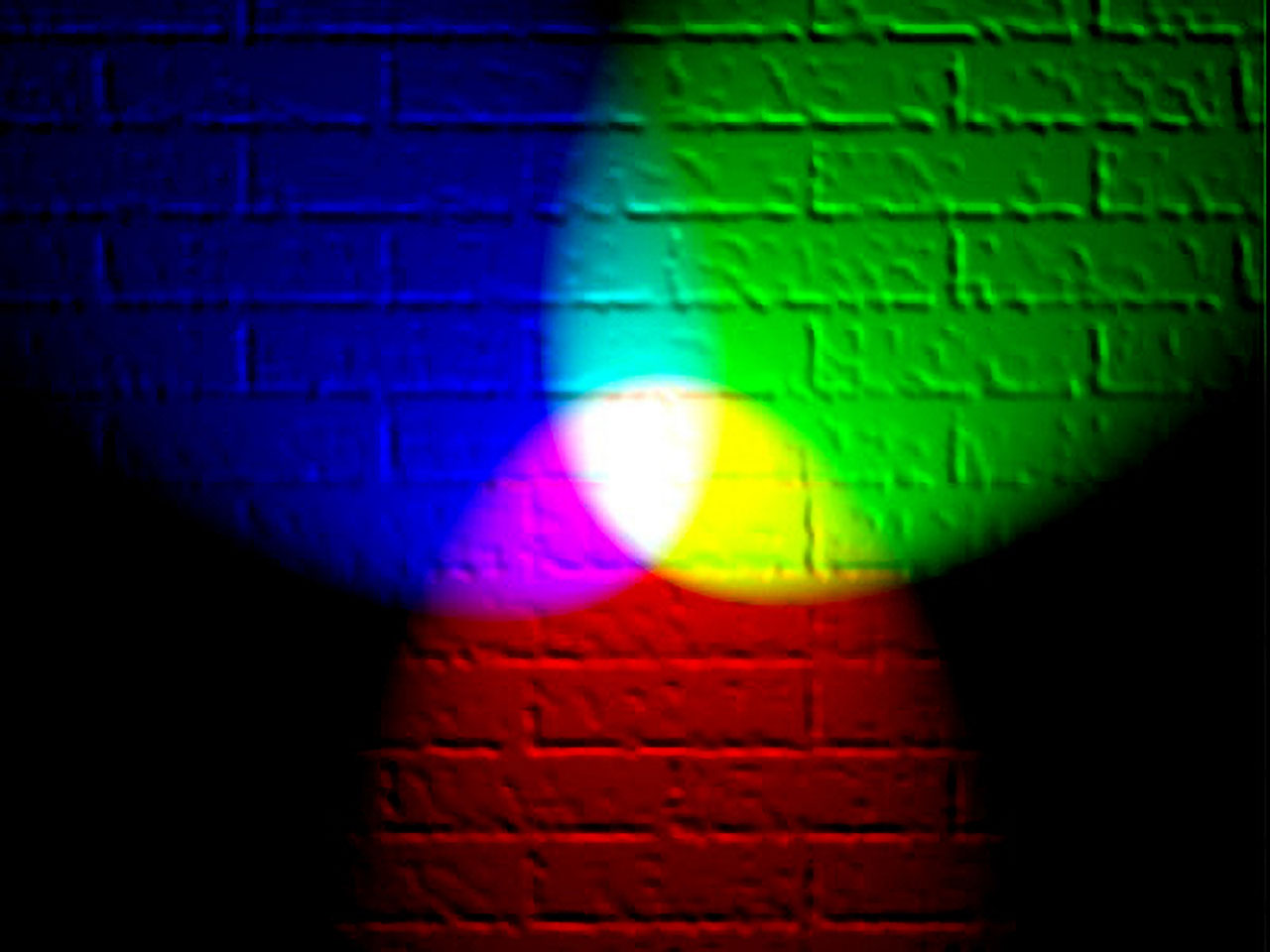

Die additive Farbmischung lässt sich durch eine Situation darstellen, in der drei Scheinwerfer gleicher Farbintensität mit den Lichtfarben Rot, Grün und Blau eine weiße Fläche beleuchten, wobei sich die drei färbigen Lichtkegel teilweise überschneiden. Jeder der drei Projektionskreise erscheint in seiner reinen Farbe, solange er allein auf die Fläche trifft. Überschneiden sich zwei Lichtkegel, so entstehen die Sekundärfarben Gelb, Magenta und Cyan. In der Mitte, wo sich alle drei Lichtkegel überschneiden, erscheint durch deren Mischung die Farbe Weiß. An den Überschneidungsflächen entstehen dabei farbige Schatten. Die Farbe Schwarz wird durch die Dunkelheit im umgebenden Raum repräsentiert.

Durch die Intensitätsregelung der Scheinwerfer lässt sich in den Überschneidungsbereichen aller drei Grundfarben jeder beliebige Farbton einstellen.

Einsatzgebiete

Zur Anwendung kommt die additive Farbmischung im Besonderen bei Bildschirmen, wie Farbfernsehern und Computermonitoren. Die Digitalfotografie beruht ebenfalls auf dieser Form der Darstellung bzw. Farbmischung.

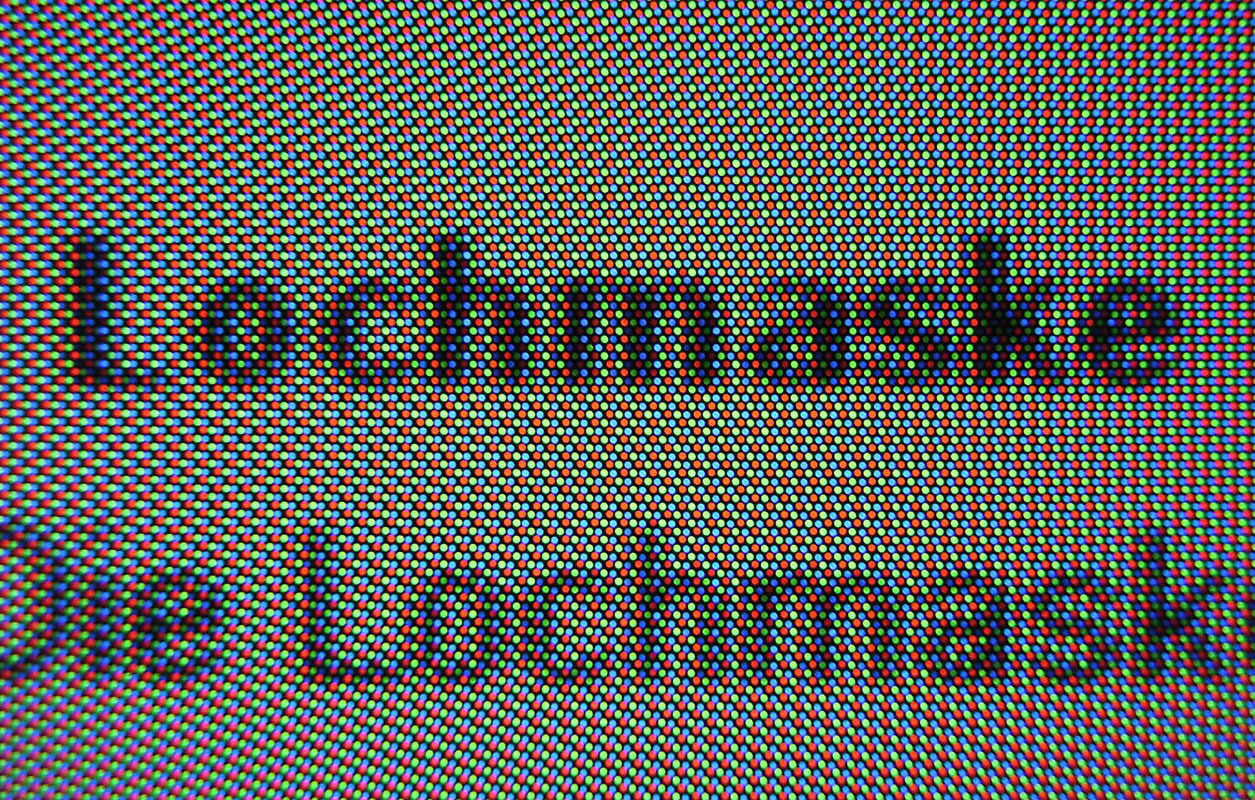

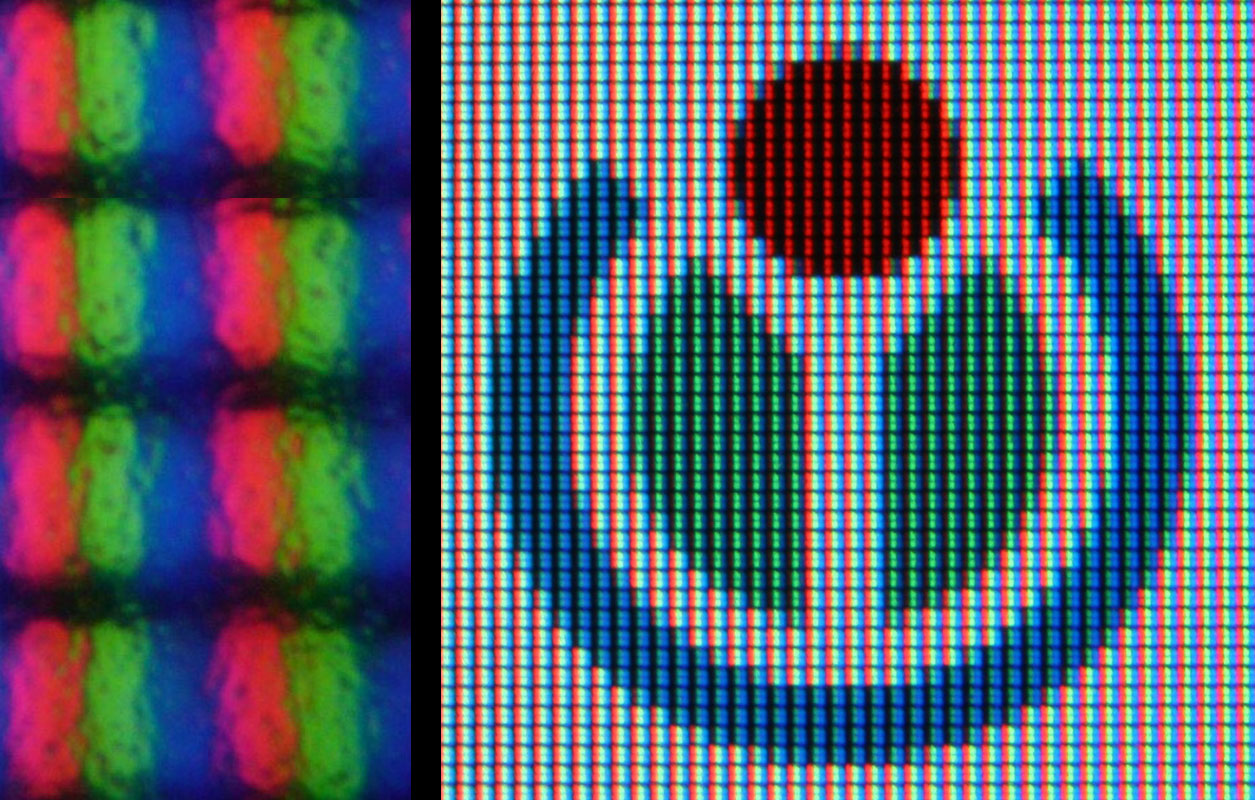

Bei älteren Röhrenmonitoren kommen je nach dem technischen Verfahren zur Farbwiedergabe unterschiedliche Raster zum Einsatz, wie das Kornraster-, das Linienraster-, das Linsenraster-Verfahren oder die einfache Lochmaske mit Punktraster.

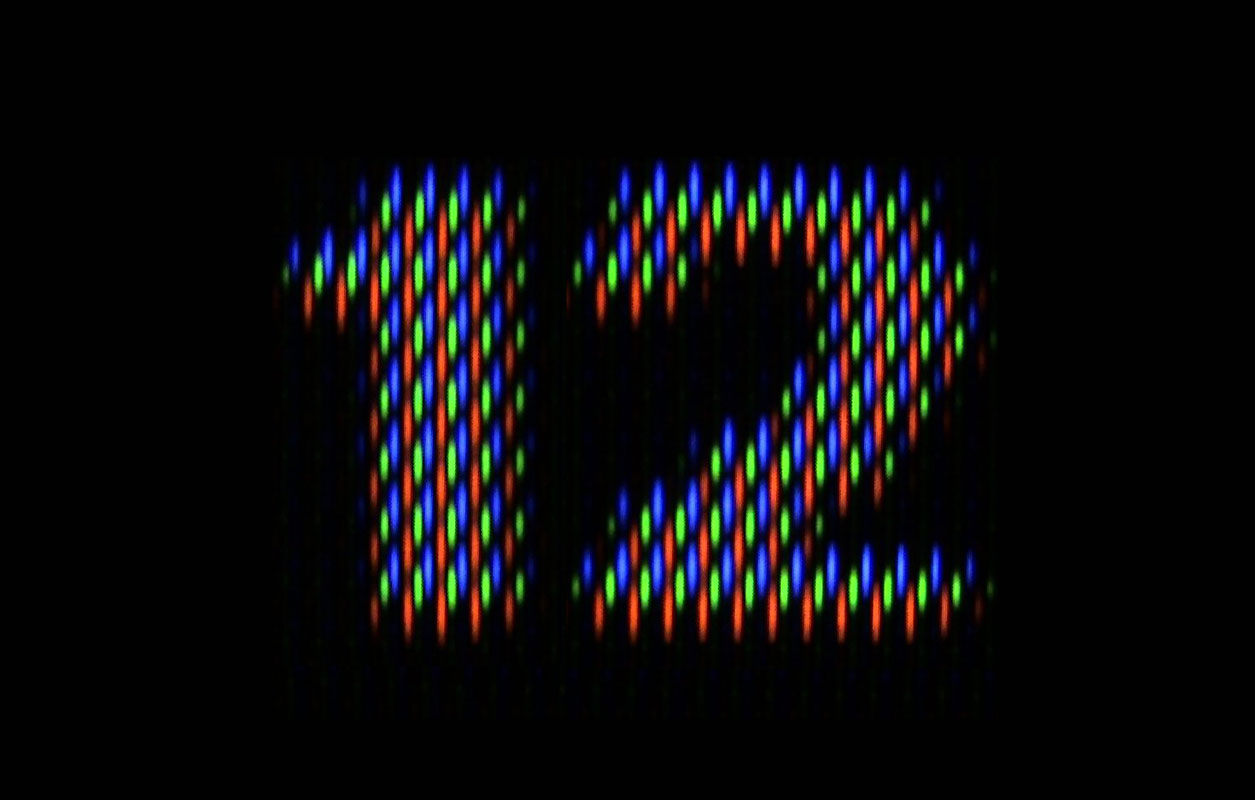

Bei neuen LCD- oder LED- bzw. OLED-Monitoren übernimmt die Farbdarstellung eine Matrix aus jeweils drei sogenannten Subpixeln für die Grundfarben Rot, Grün und Blau.

Durch Zusatzlichter (also Vier-Dimensionalität) kann der technisch darstellbare Farbraum verbessert werden. Diese Möglichkeit wählte die Firma Sharp erstmals im Jahr 2010 bei seinen LCD-Fernsehern. Mit einem vierten Leuchtstoff zu den bisherigen RGB-Pixeln werden gelbe Subpixel (RGBY eng. »yellow«, zu dt. »gelb«) für die Farbmischung eingebaut. Technisches Ziel ist die verbesserte Wiedergabe der kritischen Gelb-, Gold- und Braun- sowie der Hauttöne zu gewährleisten.

Anwendung

In der Mediengestaltung erfolgt die RGB-Farbmischung in den verschiedenen Anwendungsprogrammen jeweils über die Farbwerte der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. Bei einer Standard-Farbtiefe von 8-Bit pro Farbkanal stehen dafür jeweils 256 Farbabstufungen zur Verfügung (siehe auch Farbtiefe).

Kombiniert man diese in allen möglichen Varianten miteinander, so ergibt sich für die maximal mögliche Anzahl der darzustellenden Farben im RGB-Farbraum:

2563 oder 256 (Rot) x 256 (G) x 256 (B) = 16.777.216

oder kurz: 16,8 Millionen Farben

Die Werte für jeden einzelnen Farbkanal erstrecken sich dabei von 0 = Schwarz bis 255 = Rot, Grün oder Blau in seiner jeweils maximalen Helligkeit. Da in der Informatik bzw. in der digitalen Zählweise die Ziffer 0 bereits einen Wert bzw. einen Zustand darstellt, erhält man in Summe 256 Werte (0 + 1 bis 255).

RGB-Farbmischung

Beispiele zur additiven Farbmischung anhand der einzelnen RGB-Werte

| R | G | B | Farbe | Farbname |

|---|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | Schwarz | |

| 255 | 255 | 255 | Weiß | |

| 255 | 0 | 0 | Rot | |

| 255 | 255 | 0 | Gelb | |

| 0 | 255 | 255 | Cyan | |

| 255 | 0 | 255 | Magenta | |

| 64 | 128 | 255 | Himmelblau | |

| 255 | 139 | 0 | Orange | |

| 158 | 224 | 148 | Hellgrün | |

| 76 | 76 | 76 | Dunkelgrau* | |

| 212 | 212 | 212 | Hellgrau* | |

| * nur wenn alle drei Kanäle den gleichen Farbwert besitzen, erhält man ein »reines« Grau | ||||

LCD: Eine Flüssigkristallanzeige oder ein Flüssigkristallbildschirm (eng. »liquid-crystal display, kurz: »LCD oder LC-Display«) ist eine Anzeige oder ein Bildschirm (eng. »display«), dessen Funktion darauf beruht, dass Flüssigkristalle die Polarisationsrichtung von Licht beeinflussen, wenn ein bestimmtes Maß an elektrischer Spannung angelegt wird.

LED: Ein LED-Display (eng. »light-emitting diode« und »display«, zu dt. »Leuchtdiodenanzeige«) ist eine Anzeigevorrichtung auf Basis von Leuchtdioden. Seit dem Jahr 2010 sind kleinformatige Bildschirme mit organischen Leuchtdioden (OLEDs, eng. »organic light-emitting diode«) genügend ausgereift, um auch in Smartphones, Digitalkameras und Tablet-Computern die bisher üblichen LC-Displays abzulösen.

Texte: Eigeninterpretationen des Autors, sowie auszugsweise aus typolexikon.de, Wikipedia und dem Schulbuch »Medien verstehen – gestalten – produzieren«, vereinfacht formuliert und für Berufsschüler·innen aufbereitet.

Grafiken: © Christian Jungmeier