- Publishing

- Drucktechnik

- Internet

- Fotografie

- Audio/Video

Farbsehen und Farbwahrnehmung

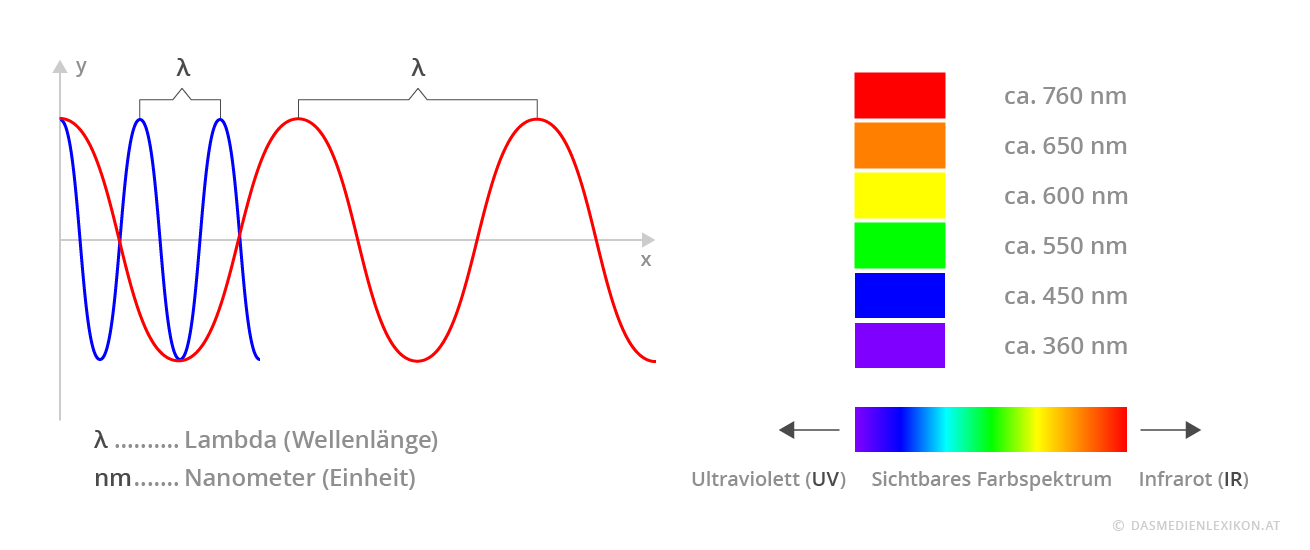

Ohne Licht keine Farbe – diese Tatsache beeinflusst auch die Fotograf·innen, die sich deswegen untereinander mit dem Spruch »Gut Licht!« erfolgreiche Aufnahmen wünschen. D.h. um etwas zu sehen, wird Licht benötigt. Das Licht gehört physikalisch gesehen zu den elektromagnetischen Wellen, die uns – wie beispielsweise auch Radio- oder Infrarotwellen – ständig umgeben.

Im engeren Sinne sind jedoch nur die für das menschliche Auge sichtbaren Anteile des elektromagnetischen Spektrums gemeint. Die untere Grenze dieses Bereichs liegt bei Wellenlängen von 360 bis 400 nm, die obere Grenze ist bei 760 bis 830 nm angesetzt. Im weiteren Sinne werden in der Physik auch elektromagnetische Wellen mit kürzerer Wellenlänge (Ultraviolettes- oder UV-Licht) und größerer Wellenlänge (Infrarotes- oder IR-Licht) dazu gezählt.

Farbsehen

Unsere natürliche Lichtquelle ist die Sonne, deren elektromagnetische Strahlen bzw. deren Lichtwellen sich scheinbar parallel ausbreiten. Dringen diese Lichtwellen durch einen festen Stoff wie beispielsweise ein Glasprisma (im Labor) oder Wasser (in der Natur = Regenbogen), findet eine sogenannte Lichtbrechung statt und das in den Lichtwellen enthaltene Farbspektrum wird sichtbar.

Gelangen die Lichtwellen in das menschliche Auge, projiziert die Augenlinse das Licht auf die Netzhaut. Dort befinden sich die eigentlichen Sinneszellen (Rezeptoren), die für das Farbsehen verantwortlich sind: die Stäbchen und Zapfen.

Durch die verschiedenen Wellenlängen des Lichts werden die Zapfen unterschiedlich stark angeregt. Dabei unterscheidet man zwischen drei Zapfenarten. Die erste (L-Zapfen) reagiert auf die längeren Wellenlängen im Rot-Bereich, die zweite (M-Zapfen) auf die im mittleren Grün-Bereich und die dritte (S-Zapfen) auf die im kurzen im Blau-Violett-Bereich des Lichts. Je nach Stimulation erzeugen die Zapfen dann gemeinsam den Farbeindruck im Gehirn.

Bei zunehmender Dunkelheit verlieren die Zapfen nach und nach ihre Aufnahmefähigkeit. Die Stäbchen sind lichtempfindlicher, können jedoch nicht zwischen dem Farbspektrum unterscheiden, sondern sind ausschließlich für die Lichtstärke, also für die Helligkeit zuständig.

Unser Farbsehen lässt daher bei eintretender Dunkelheit kontinuierlich nach, sodass das Nachtsehen meist nur noch aus einer Unterscheidung von Helligkeitswerten ohne Farbeindruck besteht.

Farbwahrnehmung

Unter Farbwahrnehmung versteht man die Fähigkeit, über das Sehen Unterschiede in der spektralen Zusammensetzung des Lichts wahrzunehmen. Alles in unserer Umwelt ist farbig bzw. durch das Betrachten von Gegenständen oder Lebewesen entsteht durch die Rezeptoren auf der Netzhaut des Auges in unserem Gehirn ein Farbeindruck. Diesen Eindruck nennt man Farbwahrnehmung.

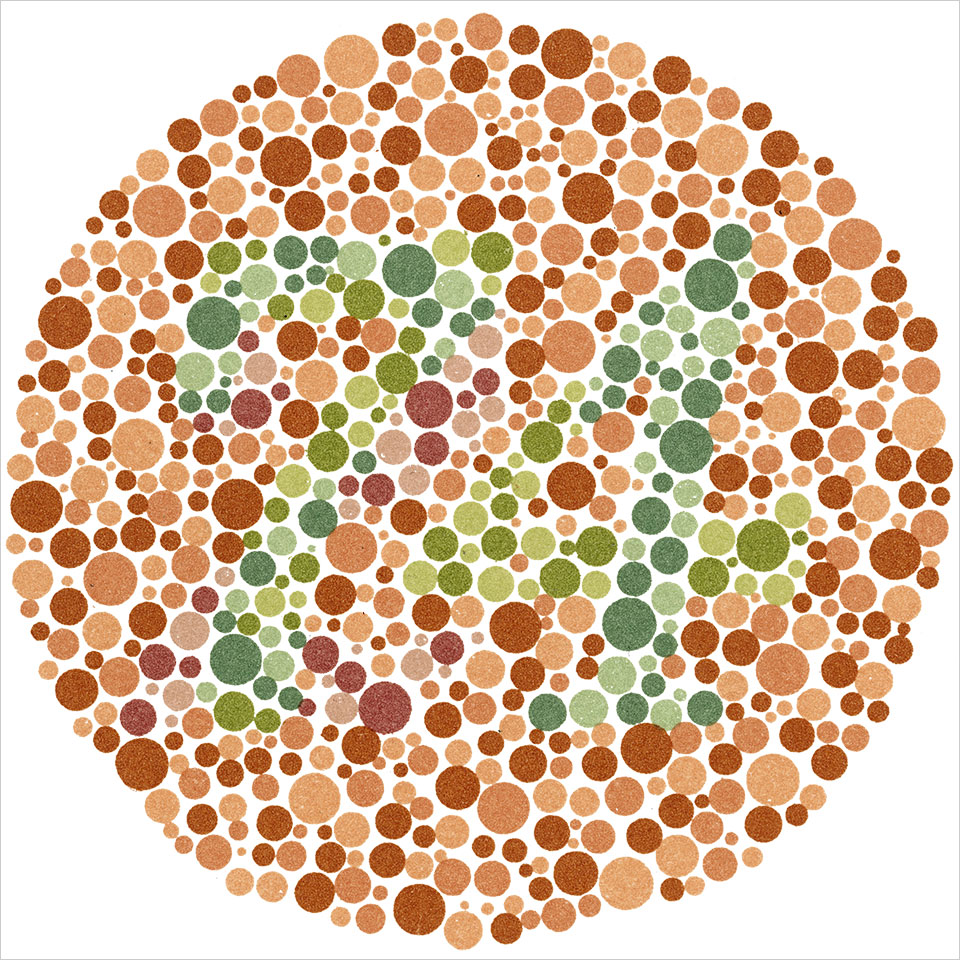

Dabei können auch unterschiedliche spektrale Zusammensetzungen des Farbreizes zu einer gleichen Farbwahrnehmung führen – man spricht je nach Form dann von einer Farbenfehlsichtkeit1) (ugs. »Farbenblindheit«).

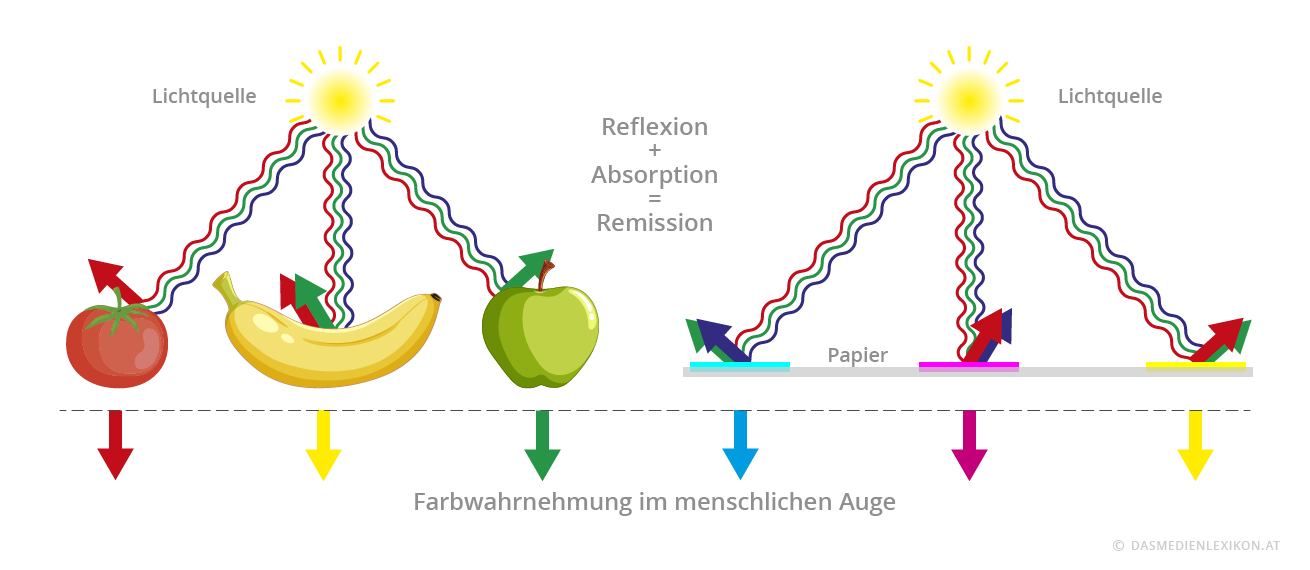

Wichtig für das Verständnis der Farbwahrnehmung ist die Unterscheidung der Farben in Körper- und Lichtfarben.

- das Körperfarben – darunter versteht man Farben von nicht selbstleuchtenden Gegenständen und färbende Substanzen wie Druck- oder Malfarben.

- das Lichtfarben – darunter versteht man Farben, die von unterschiedlichen Lichtquellen (z.B. Sonne, Lampe etc.) ausgehen oder die von Körperfarben reflektierten Farben.

Der Vorgang zur Farbwahrnehmung lässt sich nun folgendermaßen darstellen: Trägt ein Gegenstand eine Farbsubstanz oder ist eine Druckfarbe auf ein Blatt Papier aufgebracht, so wird ein Teil des einfallenden Lichts von dieser Farbsubstanz oder Druckfarbe absorbiert2), es werden sozusagen die betroffenen Wellenlängen vom Licht subtrahiert. Jetzt wird die Zusammensetzung des Restlichts reflektiert3). Die Wellenlängen des Restlichts kommen nun auf der Netzhaut des menschlichen Auges an und bestimmen so den Farbeindruck im Gehirn (Farbsehen – siehe oben). Der gesamte Vorgang dieses Teils der Farbwahrnehmung wird Remission4) genannt.

Texte: Eigeninterpretationen des Autors, sowie auszugsweise aus typolexikon.de, Wikipedia und dem Schulbuch »Medien verstehen – gestalten – produzieren«, vereinfacht formuliert und für Berufsschüler·innen aufbereitet.

Grafiken: © Christian Jungmeier